Entre chaos et abandon : les ravages psychiques des conflits sans fin

« …Et je ne sais pas ce que nous avons fait pour mériter autant d’humiliation…

Mais ce qui est certain, c’est que nous continuons à vivre, malgré tout…

Et ça, en soi, c’est une forme de résistance. »

Ziyad Rahbani

Les conflits armés prolongés engendrent des conséquences psychologiques durables, profondes et souvent invisibilisées au sein des populations civiles. Dans des contextes comme Gaza, le Soudan ou l’est de la République Démocratique du Congo (RDC), la répétition des violences, la perte de repères, les déplacements forcés et la destruction des structures de soin contribuent à une fragilisation psychique collective, difficile à quantifier mais largement documentée dans les littératures médicale et humanitaire. Ces situations s’inscrivent dans des dynamiques de guerre où la santé mentale est reléguée au second plan, alors même qu’elle constitue un facteur crucial de survie, de résilience et de reconstruction sociale.

Une détresse psychologique ancrée dans la durée : Gaza, Soudan et RDC, trois conflits majeurs aux souffrances invisibles

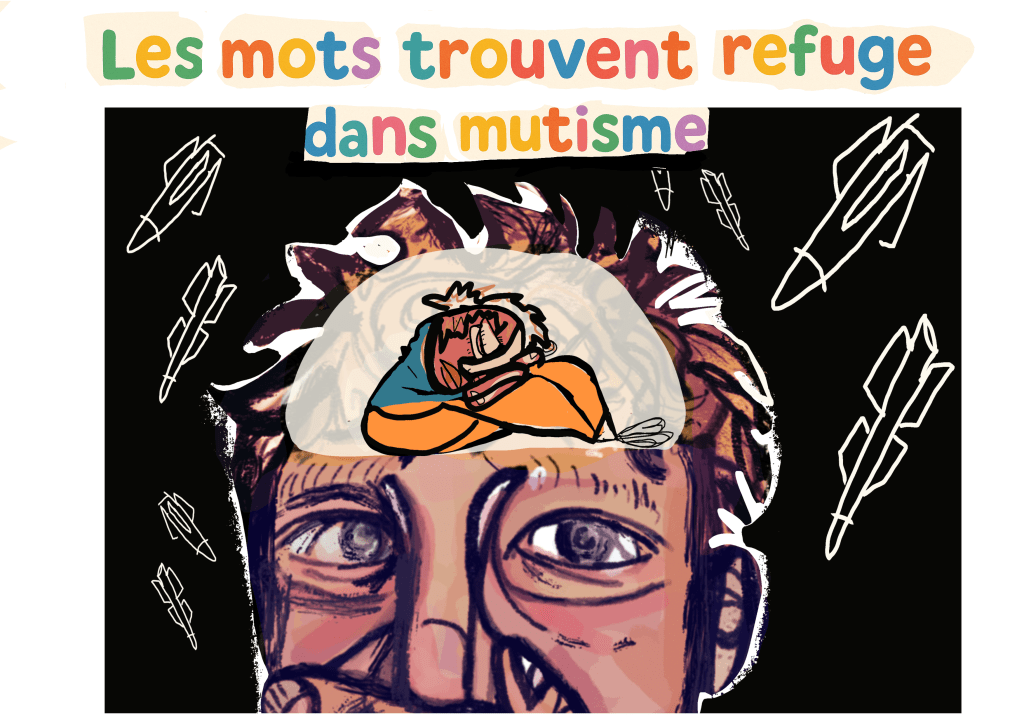

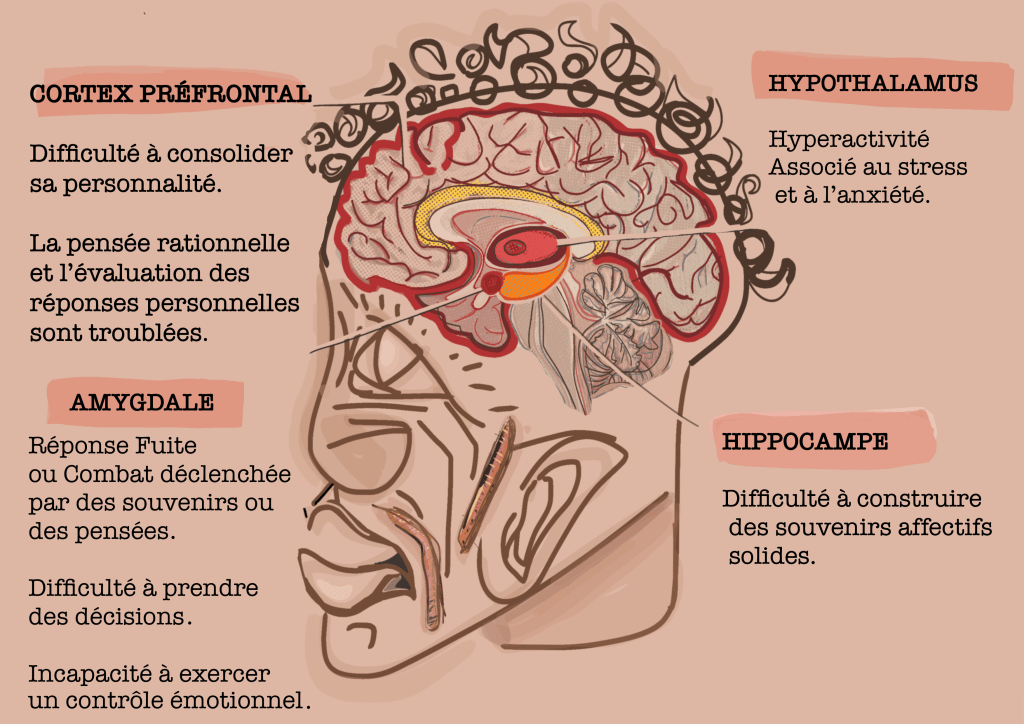

À Gaza, le génocide en cours depuis octobre 2023 a plongé la population dans un état de choc prolongé. Le Haut-Commissariat des Nations Unies rapporte que plus de 1,9 million de personnes ont été déplacées à l’intérieur du territoire, sur une population totale de 2,3 millions, aggravant la précarité et l’instabilité psychologique (UN OCHA, 2024). Dans un rapport de Médecins Sans Frontières (2024), les professionnels de santé évoquent une détresse mentale omniprésente, marquée par des symptômes de stress post-traumatique, d’anxiété généralisée, de crises de panique ou d’engourdissement émotionnel. Les enfants, particulièrement vulnérables, présentent des signes alarmants de trouble du sommeil, d’agressivité ou de mutisme. « Les familles vivent sous les bombes depuis des mois, sans repos ni perspective de retour à une vie normale. Comment un cerveau humain peut-il supporter une telle pression continue ? », s’interroge un psychologue local cité par MSF (2024).

Dans le contexte soudanais, la guerre civile opposant l’armée régulière aux Forces de soutien rapide (FSR) a engendré un effondrement brutal de l’ordre social. D’après le rapport d’Amnesty International (2025), plus de 12 millions de personnes, en majorité des femmes, sont aujourd’hui exposées aux violences sexuelles, dans un contexte marqué aussi par la destruction des infrastructures médicales et des déplacements massifs (plus de 9 millions de déplacés internes).

Une étude récente parue dans BMC Psychology (2024) montre que 64 % des personnes interrogées dans les zones de conflit présentaient au moins un symptôme de stress post-traumatique, et que 38 % souffraient de troubles anxieux sévères. Ces chiffres, bien qu’incomplets, illustrent l’ampleur du traumatisme collectif généré par l’effondrement sécuritaire et l’absence de protection humanitaire. Les femmes sont particulièrement affectées, souvent victimes de violences genrées, avec des conséquences psychiques profondes et peu prises en charge.

En République Démocratique du Congo (RDC), la persistance des conflits armés dans l’est du pays depuis plus de deux décennies a engendré une crise humanitaire d’une ampleur sans précédent. Depuis janvier 2025, plus de 7 000 personnes ont été tuées dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu, selon les autorités congolaises, et plus de 700 000 personnes ont été déplacées en quelques mois. Selon l’International Rescue Committee, entre 1998 et 2007, environ 5,4 millions de personnes sont décédées à cause du conflit, un chiffre qui dépasse aujourd’hui les 6 millions selon plusieurs organisations humanitaires, faisant de cette crise l’une des plus meurtrières depuis la Seconde Guerre mondiale. Des rapports réguliers, notamment d’Amnesty International et du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, documentent les massacres de civils, les viols de guerre systématiques, les déplacements forcés et l’enrôlement des enfants soldats. Ce contexte produit une « normalisation de la terreur », selon les termes du chercheur Kasereka Bindu (2021), où la souffrance psychologique devient silencieuse, internalisée, et susceptible d’être transmise dans une logique intergénérationnelle. Le traumatisme transgénérationnel se manifeste par une transmission invisible de la détresse psychique aux enfants et petits-enfants des survivant·e·s, affectant les dynamiques familiales, la mémoire collective et le rapport à soi. L’OMS estime qu’en RDC, 2,2 millions de personnes souffrent de troubles mentaux sévères, mais que moins de 2 % d’entre elles ont accès à une forme quelconque de soin spécialisé (OMS, 2023).

Des effets psychiques profonds mais invisibilisés

Les traumatismes engendrés par la guerre ne se manifestent pas toujours sous forme de symptômes psychiatriques classiques. De nombreux chercheurs soulignent l’importance des formes de souffrance silencieuse, souvent somatiques ou masquées par des contextes culturels où la santé mentale reste stigmatisée (Rousseau & Drapeau, 2003). Dans les zones de guerre prolongée, les troubles psychologiques prennent la forme de douleurs chroniques, de troubles du comportement, de conduites d’évitement ou de mutisme émotionnel. Le psychisme se replie, se dissocie, tente de survivre dans un environnement où l’insécurité est constante.

Dans son étude sur les effets du traumatisme de guerre, A. Silove (psychiatre australien, 1997) parle d’« une triple rupture » provoquée par les conflits armés : rupture du tissu social, rupture géographique, et rupture de la continuité psychique. Ces ruptures entraînent un effondrement de la perception du temps, de la mémoire, et de la capacité à symboliser l’expérience traumatique. À Gaza, par exemple, certains enfants de moins de dix ans ont vécu plus de cinq guerres sans jamais connaître une période de paix durable. Cette réalité altère profondément leur développement émotionnel et relationnel, avec des effets potentiellement durables sur leur rapport à eux-mêmes et au monde.

La guerre ne se contente pas de blesser les corps : elle fracture les imaginaires, les liens, la capacité à espérer. Dans les zones touchées par des conflits prolongés, le trauma devient systémique, une pathologie sociale autant qu’individuelle. La chercheuse Julie Chapon écrit ainsi : « Il ne s’agit pas seulement d’une accumulation de blessures psychiques, mais d’un effondrement collectif de la subjectivité » (The Conversation, 2024). Cette souffrance, bien que massive, reste pourtant peu visible dans les médias internationaux, et encore moins prise en compte dans les réponses humanitaires d’urgence. Mais alors, que deviendront les enfants de ces conflits une fois adultes, lorsqu’ils devront se reconstruire sans repères ni transmission sécurisante ?

Une prise en charge psychologique largement absente

Face à cette détresse, les dispositifs de soin sont largement insuffisants. À Gaza, les structures de santé mentale ont été détruites ou contraintes de fermer. Selon MSF (2024), il est aujourd’hui pratiquement impossible de mettre en place des accompagnements psychothérapeutiques durables, faute de lieux sûrs, de matériel ou simplement de personnel qualifié. Les psychologues locaux eux-mêmes sont affectés par le traumatisme collectif, travaillant dans des conditions extrêmes, sans supervision et souvent sans répit.

Au Soudan, la situation est encore plus critique : la quasi-totalité des hôpitaux psychiatriques a fermé ses portes, et les quelques ONG présentes sur le terrain se heurtent à l’insécurité, aux déplacements massifs et au manque de financement. Une enquête du Global Centre for the Responsibility to Protect (2024) montre que moins de 5 % des personnes ayant survécu à des violences extrêmes ont accès à un soutien psychologique, et que ce chiffre tombe à 1 % dans les zones rurales.

En RDC, des initiatives locales comme celles de la Fondation Panzi tentent de mettre en place une prise en charge psychologique intégrée pour les femmes victimes de violences. Toutefois, ces efforts restent limités à certaines zones et peinent à répondre aux besoins massifs de la population. L’absence de politique nationale en santé mentale, combinée à la pauvreté structurelle du système de santé, rend toute stratégie de prise en charge durable extrêmement difficile. Cette difficulté d’accès aux soins psychiques ne se joue pas uniquement sur le terrain : elle s’accompagne aussi d’une forme d’indifférence médiatique, où certaines souffrances collectives peinent à trouver une place dans l’espace public global.

Surchauffe informationnelle et hiérarchisation des tragédies

Si les conflits prolongés de Gaza, du Soudan et de la RDC produisent des conséquences humaines d’une gravité extrême, ils n’occupent pas toujours une place équivalente dans les représentations médiatiques et l’espace public international. Cette disparité soulève une double problématique : d’une part, la surabondance de contenus et le rythme accéléré de l’information fragmentent l’attention collective ; d’autre part, tous les conflits ne reçoivent pas le même traitement médiatique, traduisant une hiérarchisation implicite des tragédies. Ces deux dynamiques, infobésité et inégalités de visibilité, participent à l’invisibilisation psychopolitique de certaines souffrances.

Une fatigue de l’attention : les effets de l’infobésité

La société numérique contemporaine est caractérisée par un flux constant, immédiat et souvent incontrôlé d’informations. Ce phénomène, que certains chercheurs appellent « infobésité », désigne une surcharge cognitive dans laquelle les individus sont exposés à un trop-plein de données, d’images, de récits sans hiérarchisation ni mise en contexte. Selon une étude récente publiée dans Frontiers in Psychology, cette surcharge informationnelle est corrélée à des niveaux accrus d’anxiété, de fatigue mentale, et à une diminution de la capacité à mémoriser ou à prioriser les enjeux collectifs (Wang et al., 2023).

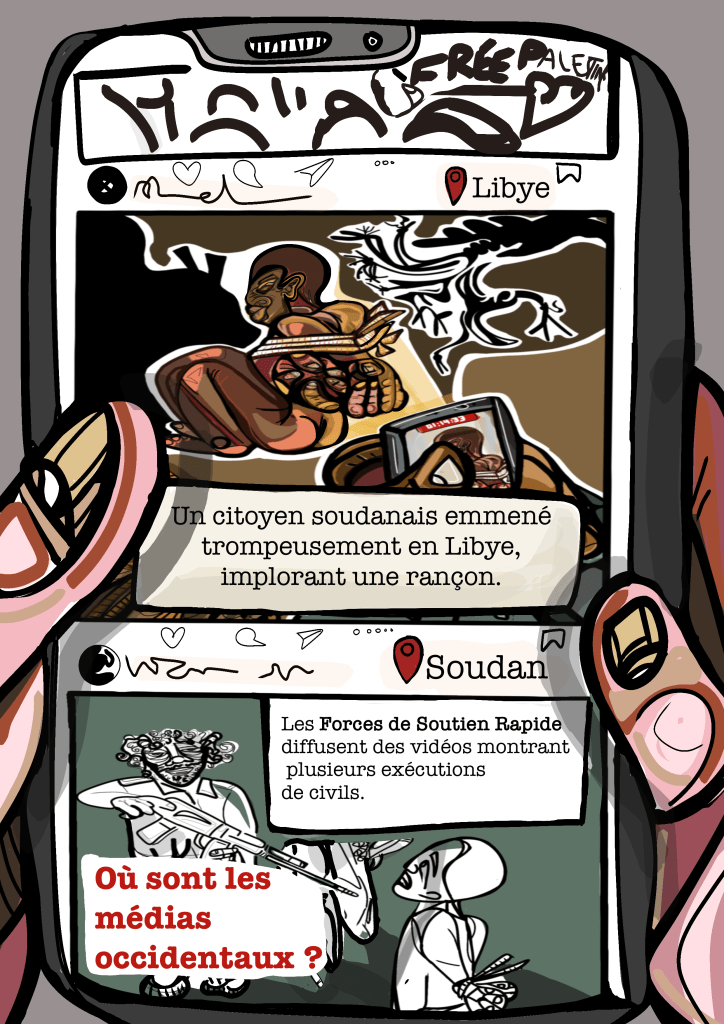

Dans le cas des conflits, cette saturation a des effets délétères sur la réception émotionnelle et politique des événements. Plus les violences se prolongent, plus l’attention décroît. Ce paradoxe documenté par les études sur la « compassion fatigue » montre que la répétition de l’horreur, loin d’amplifier la mobilisation, peut produire une forme d’anesthésie morale. L’attention humaine est un capital limité. Elle se disperse, s’épuise, voire s’effondre sous l’effet du « scrolling » continu. Comme l’explique Bernard Stiegler, « le marché de l’attention » réduit notre rapport au monde à des impulsions brèves, captées par les algorithmes, où l’émotion prime sur la réflexion (Stiegler, 2004). Pour lui, les technologies numériques, en marchandant le temps d’attention, compromettent notre capacité collective à nous engager durablement sur des questions éthiques ou politiques. Les chiffres le confirment : selon le Digital News Report 2024 du Reuters Institute, plus de 38 % des utilisateurs déclarent « éviter activement les nouvelles », notamment celles jugées « trop négatives », « trop répétitives » ou « trop lointaines ». Cette fatigue informationnelle pousse de nombreux publics à se détourner de l’actualité internationale, surtout lorsque celle-ci ne les concerne pas directement (YouGov, 2024).

Les réseaux sociaux : accélérateurs de fragmentation

Les médias sociaux jouent un rôle ambivalent dans la circulation de l’information liée aux conflits. D’un côté, ils permettent une diffusion rapide, horizontale et parfois précieuse d’alertes humanitaires, de témoignages ou de vidéos sur le terrain. De l’autre, ils contribuent à une accélération du rythme de consommation de l’information, souvent au détriment de la profondeur et de la vérification. Claire Wardle, chercheuse spécialiste de la désinformation, affirme que les plateformes comme X (ex-Twitter), Instagram ou TikTok « ne sont pas conçues pour nous aider à comprendre le monde, mais pour capter notre attention le plus longtemps possible, par l’émotion et la polarisation » (Wardle, 2022).

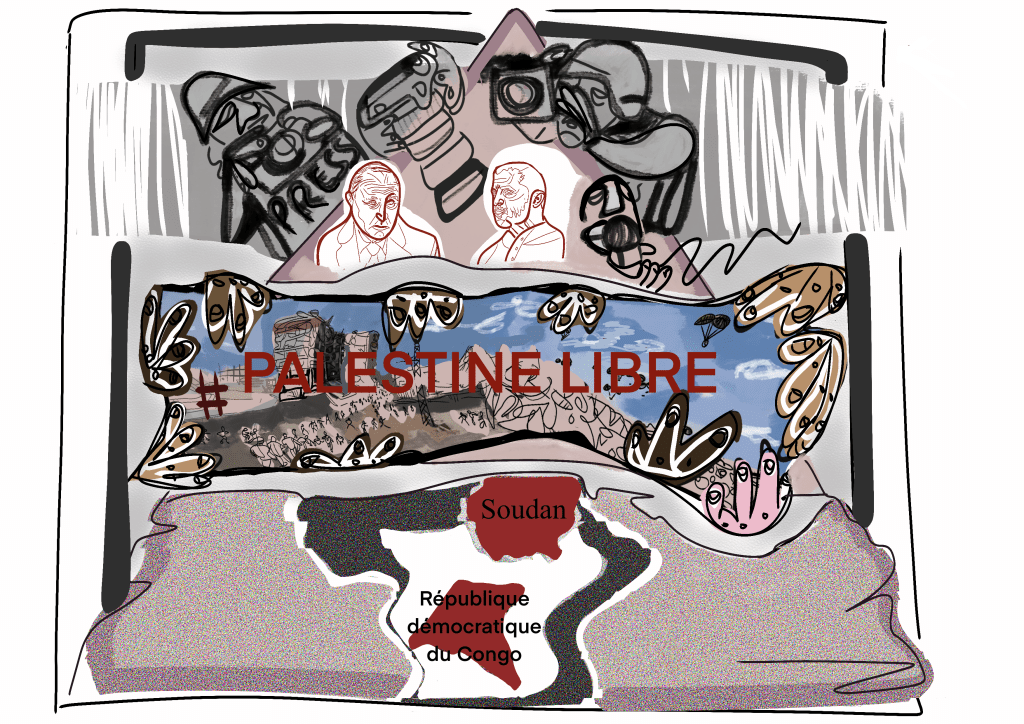

Cette logique algorithmique renforce les biais de visibilité. Les conflits les plus « spectaculaires » ou médiatiquement codés (avec des images fortes, un récit facilement identifiable, ou une géopolitique déjà familière) sont davantage relayés. À l’inverse, les conflits perçus comme « trop complexes », « chroniques », ou « géographiquement marginaux » comme ceux du Soudan ou de l’est de la RDC peinent à exister sur les timelines. En l’absence de narration forte ou de figures médiatiques identifiables, ces violences s’effacent du champ de l’attention globale.

Ce phénomène n’est pas nouveau. Mais les réseaux sociaux accentuent cette logique de hiérarchisation implicite des tragédies. Comme l’écrit Dominique Cardon, « l’architecture des plateformes numériques produit une sélection émotionnelle du monde, où les drames sont en concurrence pour exister » (La démocratie Internet, 2010). Cette compétition permanente entre événements crée un « marché des émotions », dans lequel l’indignation devient volatile, réversible, parfois inconsistante. À ce titre, la couverture du conflit à Gaza a bénéficié d’une forte visibilité sur les réseaux sociaux, notamment en raison de la circulation massive de vidéos amateurs et de témoignages directs. En revanche, la guerre au Soudan, bien que tout aussi dramatique, reste largement absente des radars médiatiques mondiaux.

Inégalités de représentation et « tragédies silencieuses »

Cette hiérarchisation de l’attention n’est pas neutre. Elle reflète et reproduit des rapports de pouvoir. Comme le rappelle l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) dans une tribune récente, « les vies africaines ou arabes continuent, dans l’inconscient collectif occidental, à valoir moins que d’autres » (IRIS, 2024). Ce déséquilibre dans la couverture médiatique n’est pas seulement une question de visibilité : il a des conséquences directes sur la mobilisation politique, l’aide internationale, la reconnaissance des souffrances et même sur la mémoire collective. Les conflits oubliés, ou relégués au second plan, infligent une double violence : d’un côté, les atteintes concrètes subies par les populations ; de l’autre, le silence qui entoure leur souffrance, l’absence de reconnaissance symbolique, politique ou médiatique.

Ce que Michel Agier appelle « l’invisibilisation humanitaire » désigne cette forme d’oubli sélectif où certains corps, certaines voix, certaines douleurs ne trouvent pas leur place dans l’espace public global.

Dans ce contexte, il devient urgent de repenser les modes de narration et de représentation des conflits prolongés. Cela implique une déconstruction des réflexes médiatiques occidentalo-centrés, mais aussi un travail de lenteur et de profondeur dans l’analyse, qui permettrait de sortir du flux pour retrouver du sens. Comme le suggérait Bernard Stiegler, « restituer l’attention, c’est restituer la possibilité de penser ensemble un monde commun » (Stiegler, 2004).

Cette hiérarchisation de la visibilité ne reste pas sans effet. Elle façonne la manière dont les institutions internationales priorisent, ou délaissent, certains conflits. Quand l’attention s’effondre, l’action politique et humanitaire suit. Il devient alors essentiel de s’interroger : pourquoi certains drames prolongés, malgré leur intensité, échappent-ils à toute réponse durable de la communauté internationale ?

Désengagement international : causes, biais et mécanismes

Face à la persistance de violences systémiques dans des zones comme Gaza, le Soudan ou la République Démocratique du Congo, une question cruciale se pose : pourquoi certains conflits prolongés échappent-ils à l’attention et à l’action soutenues des institutions internationales ? Ce désengagement n’est pas uniquement conjoncturel ou logistique : il s’enracine dans des logiques géopolitiques, raciales et économiques, qui structurent l’ordre international. En analysant les mécanismes d’occultation, les inerties institutionnelles et les conséquences d’une inaction prolongée, il est possible de mettre en lumière les angles morts de la solidarité internationale.

Géopolitique sélective et logique d’intérêt

Les institutions internationales telles que l’ONU, l’Union africaine (UA) ou l’Union européenne se veulent garantes de la paix et de la sécurité globale. Pourtant, leur capacité d’intervention reste profondément conditionnée par des équilibres de pouvoir inégaux. Le Conseil de sécurité de l’ONU, par exemple, est paralysé dès lors que ses membres permanents — Chine, Russie, États-Unis, France, Royaume-Uni — entrent en désaccord. António Guterres, Secrétaire général de l’ONU, a récemment dénoncé « l’impuissance stratégique » du Conseil à mettre fin aux conflits, en raison de profondes divisions concernant Gaza, l’Ukraine ou le Soudan (AP News, 2024). Ces blocages traduisent une instrumentalisation du droit international à des fins d’intérêts géopolitiques concurrents.

Le conflit au Soudan illustre bien cette inertie. Alors que plus de 15 000 civils ont été tués et que 9 millions ont été déplacés depuis 2023, l’ONU n’a adopté aucune résolution contraignante majeure. L’embargo sur les armes, renouvelé de manière symbolique par le Conseil de sécurité, reste inopérant face à la circulation d’armements soutenue par des puissances régionales (AP News, 2024). L’absence de mandat robuste traduit une hiérarchisation tacite : certaines zones, en l’absence d’intérêt stratégique ou économique clair pour les grandes puissances, sont laissées à la dérive.

Dans un article publié par le Yale Journal of International Law (2024), la chercheuse Sarah R. Berman souligne que « l’application du droit international est fortement corrélée à la position des États dans la hiérarchie économique mondiale » : les États fragiles, en dehors des alliances majeures, reçoivent peu d’attention juridique, tandis que les puissances bénéficient d’une forme d’impunité structurée. Cette asymétrie institutionnelle participe à ce que certains appellent une « géo-sélectivité de la justice », où les crimes de masse dans des pays comme la RDC ou le Yémen n’entraînent ni sanctions, ni enquêtes internationales robustes.

Mais au-delà des logiques géopolitiques et juridiques, un autre facteur structurel pèse lourd dans le désengagement international : la manière dont certaines vies, en fonction de leur origine, sont perçues comme moins dignes d’attention ou de protection. C’est ici que se croisent les héritages coloniaux, les biais raciaux et les rapports inégaux de développement.

Le poids des biais raciaux et coloniaux

L’indifférence envers certains conflits ne peut être expliquée sans prendre en compte l’héritage colonial et les biais raciaux persistants dans le système international. Plusieurs chercheurs et organisations dénoncent une inégalité structurelle dans la reconnaissance des souffrances humaines : les tragédies touchant des populations noires ou arabes suscitent moins d’empathie médiatique et politique que celles concernant des pays occidentaux ou leurs alliés proches (IRIS, 2024). Cette hiérarchisation est manifeste dans les écarts de couverture médiatique entre la guerre en Ukraine, qui a mobilisé une solidarité rapide et massive, et celle au Soudan ou en RDC, pourtant plus meurtrières en termes de victimes civiles sur la durée.

Cette logique de différenciation raciale s’inscrit aussi dans les mécanismes d’aide humanitaire. Une étude du Vanderbilt Journal of Transnational Law (2023) montre que les financements d’urgence alloués par les institutions internationales sont largement biaisés : en 2022, les fonds mobilisés pour la Syrie ou l’Ukraine ont dépassé de dix fois ceux destinés à l’Afrique de l’Est, pourtant confrontée à une famine aggravée par les conflits armés. Cette disparité ne s’explique pas uniquement par des critères de gravité humanitaire, mais aussi par des intérêts économiques et géostratégiques. Les zones jugées cruciales pour la stabilité énergétique, les routes commerciales ou les alliances régionales comme l’Europe de l’Est ou le Moyen-Orient concentrent l’attention et les ressources. À l’inverse, les régions marginalisées du continent africain, considérées comme moins stratégiques ou moins rentables à court terme, peinent à mobiliser l’aide, malgré l’ampleur des besoins. Cette inégalité structurelle révèle un mode de hiérarchisation où la souffrance n’est pas seulement mesurée en vies humaines, mais aussi en valeur géopolitique et économique.

Conséquences d’une inaction prolongée : perte de confiance et violences secondaires

L’inaction répétée des institutions internationales n’est pas sans conséquences sur les sociétés concernées. Dans les zones de conflit prolongé, le sentiment d’abandon nourrit une défiance généralisée envers les autorités internationales, et parfois même envers les ONG humanitaires perçues comme impuissantes ou inégalement présentes. Au Soudan, de nombreux survivants accusent l’ONU d’avoir laissé les populations civiles « entre les mains des milices », sans mécanisme de protection ou d’évacuation efficace (The Guardian, 2025).

À Gaza, des médecins de MSF affirment que l’absence de cessez-le-feu et la paralysie diplomatique aggravent les effets psychologiques de la guerre. « La répétition du silence face aux massacres crée un traumatisme secondaire, celui de ne pas être vu ni entendu », témoignait un psychologue gazaoui en mai 2024 (MSF, 2024). Ce sentiment d’invisibilité institutionnelle participe à l’érosion du lien social, à la perte d’espoir et parfois à la radicalisation de certaines franges de la population.

En RDC, où les exactions des groupes armés se poursuivent dans un relatif silence international, cette désillusion est également marquée. Le discours de « communautés oubliées » est omniprésent, et la mémoire collective se construit autour de l’idée d’abandon. Le chercheur congolais Jacques Bisimwa écrit ainsi : « Ce n’est pas seulement la guerre qui nous détruit, c’est le fait de savoir que le monde regarde ailleurs » (Bisimwa, 2023).

Enfin, cette inaction prolongée alimente une crise plus large : celle de la légitimité du multilatéralisme. La promesse d’un « ordre international fondé sur le droit », défendue par l’ONU depuis 1945, semble de moins en moins crédible aux yeux des populations du Sud global, qui voient dans l’indifférence une forme de mépris institutionnalisé. Ce désengagement nourrit un sentiment d’abandon collectif, creuse la défiance envers les institutions et fragilise durablement les liens sociaux.

Mais ces blessures ne s’arrêtent pas aux frontières du présent. Elles s’infiltrent dans la mémoire familiale, s’enracinent dans les silences, les regards, les peurs transmises d’une génération à l’autre. Car ce que la guerre détruit, elle ne le reconstruit pas seule : elle laisse derrière elle des cicatrices invisibles, des héritages de peur et de perte que les enfants portent sans les comprendre. Dans des contextes comme Gaza, la RDC ou le Soudan, les conflits ne s’achèvent pas avec les armes : ils continuent à vivre dans les corps, les rêves, les manières d’habiter le monde. C’est là que commence un autre combat, plus lent, plus silencieux : celui de la réparation psychique après la dévastation politique.

AUTRICE : Yousra Erraghioui

ILLUSTRATIONS : Alba Gutiérrez