بين الفوضى والتخلي: الآثار النفسية المدمرة للنزاعات التي لا تنتهي

…وما بعرف شو عملنا لننذل هيك…

بس الأكيد، إنو عم نكمل نعيش، رغم كل شي…

وهاد، لحالو، نوع من المقاومة

زياد الرحباني

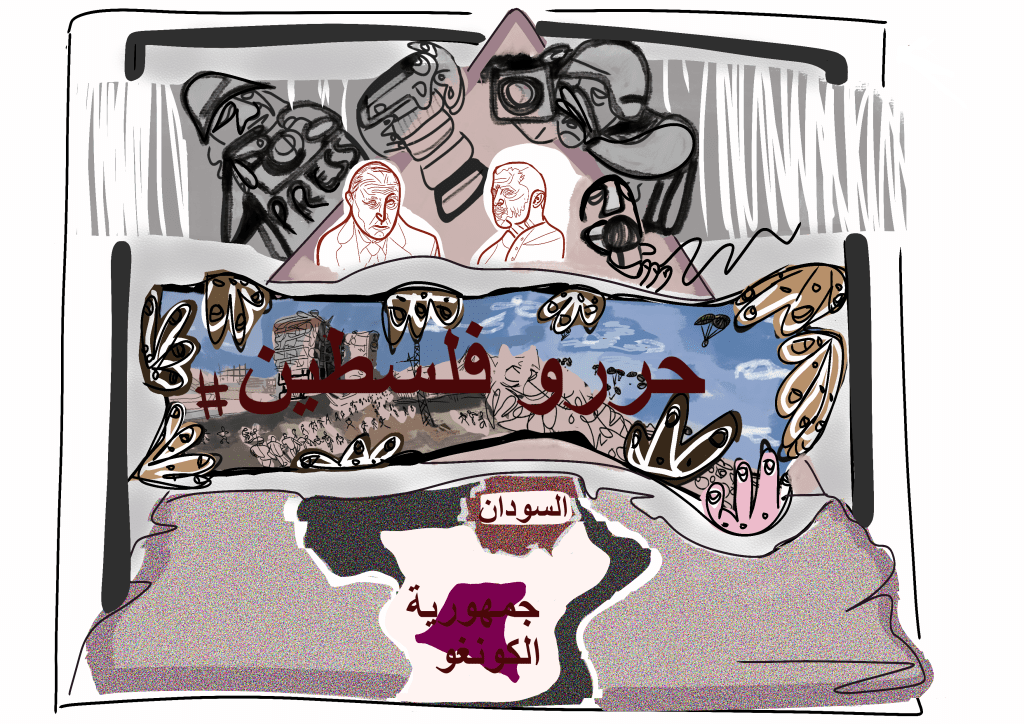

تُخلّف النزاعات المسلحة المستمرة آثاراً نفسية عميقة، دائمة، وغالباً ما تكون غير مرئية داخل المجتمعات المدنية. ففي سياقات مثل غزة، السودان، أو جمهورية الكونغو الديمقراطية، يؤدي تكرار أعمال العنف، التهجير القسري، وتدمير البُنى الصحية إلى هشاشة نفسية جماعية يصعب قياسها، لكنها موثقة بشكل واسع في الأدبيات الطبية والإنسانية. وتندرج هذه الحالات في ديناميكيات حربية تُهمَّش فيها الصحة النفسية، رغم كونها عنصراً أساسياً في البقاء، والقدرة على التحمّل، وإعادة البناء الاجتماعي

معاناة نفسية راسخة : غزة، السودان، والكونغو : ثلاثة صراعات كبرى بمعاناة غير مرئية

في غزة، أدّت الإبادة الجارية منذ أكتوبر 2023 إلى إدخال السكان في حالة من الصدمة النفسية الممتدة

وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن أكثر من 1.9 مليون شخص نزحوا داخلياً من أصل2.3 مليون نسمة،. (UN OC، 2024). وفي تقرير لمنظمة أطباء بلا حدود (2024)، تحدّث العاملون في القطاع

مما زاد من حدّة الفقر وعدم الاستقرار النفسي

الصحي عن معاناة عقلية واسعة النطاق، تتجلى في أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، القلق المعمّم، نوبات الهلع، أو الخدر العاطفي. الأطفال هم الأكثر هشاشة، ويظهر عليهم الأرق، العدوانية أو الصمت الكامل « العائلات تعيش تحت القصف منذ شهور، دون راحة

أو أمل في عودة الحياة الطبيعية. كيف لعقل بشري أن يتحمّل هذا الضغط المستمر؟ »، يتساءل أحد الأطباء النفسيين المحليين

أما في السودان، فقد تسببت الحرب الأهلية بين الجيش وقوات الدعم السريع في انهيار مفاجئ للنظام الاجتماعي. ووفقاً لتقرير منظمة العفو الدولية (2025)، فإن أكثر من 12 مليون شخص، أغلبهم من النساء، معرضون اليوم للعنف الجنسي، في ظل تدمير المرافق الصحية وتهجير داخلي يتجاوز 9 ملايين نازح. وتُظهر دراسة حديثة نُشرت في مجلة BMC Psychology (2024) أن 64٪ من الأشخاص الذين يعيشون في مناطق النزاع يعانون من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، بينما 38٪ يعانون من اضطرابات قلق حادة. وعلى الرغم من نقص البيانات، تعكس هذه الأرقام حجم الصدمة الجماعية الناتجة عن غياب الأمن والحماية الإنسانية. وتُعدّ النساء الفئة الأكثر تأثراً، حيث يعانين من عنف قائم على النوع الاجتماعي، وآثاره النفسية العميقة والتي نادراً ما يُعترف بها أو يُعالج

وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، تسببت الصراعات المسلحة المستمرة منذ أكثر من عشرين عاماً في أزمة إنسانية غير مسبوقة. فمنذ يناير 2025، قُتل أكثر من 7000 شخص في محافظتي شمال وجنوب كيفو، وتم تهجير أكثر من 700 ألف شخص في غضون أشهر قليلة. ووفقاً للجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، بين عامي 1998 و2007، تُوفي نحو 5.4 مليون شخص نتيجة النزاع، ويُقدّر أن العدد قد تجاوز الآن 6 ملايين، ما يجعل هذه الأزمة من الأكثر دموية منذ الحرب العالمية الثانية. وتُوثق تقارير دورية، أبرزها صادرة عن منظمة العفو الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المجازر ضد المدنيين، الاغتصاب الممنهج، التهجير القسري، وتجنيد الأطفال. ويصف الباحث كاسيريكا بيندو (2021) هذا السياق بأنه « تطبيع للرعب »، حيث تتحول المعاناة النفسية إلى صمت داخلي وتُنقل من جيل إلى آخر. يتجلى أثر الصدمة العابرة للأجيال من خلال انتقال غير مرئي للمعاناة النفسية إلى الأبناء والأحفاد، ما يؤثر على الروابط الأسرية، والذاكرة الجماعية، والعلاقة بالذات. وتُقدّر منظمة الصحة العالمية أن في الكونغو الديمقراطية، (WHO، 2023) يعاني 2.2 مليون شخص من اضطرابات نفسية شديدة، لكن أقل من 2٪ منهم فقط يتلقون شكلاً من أشكال العلاج المتخصص

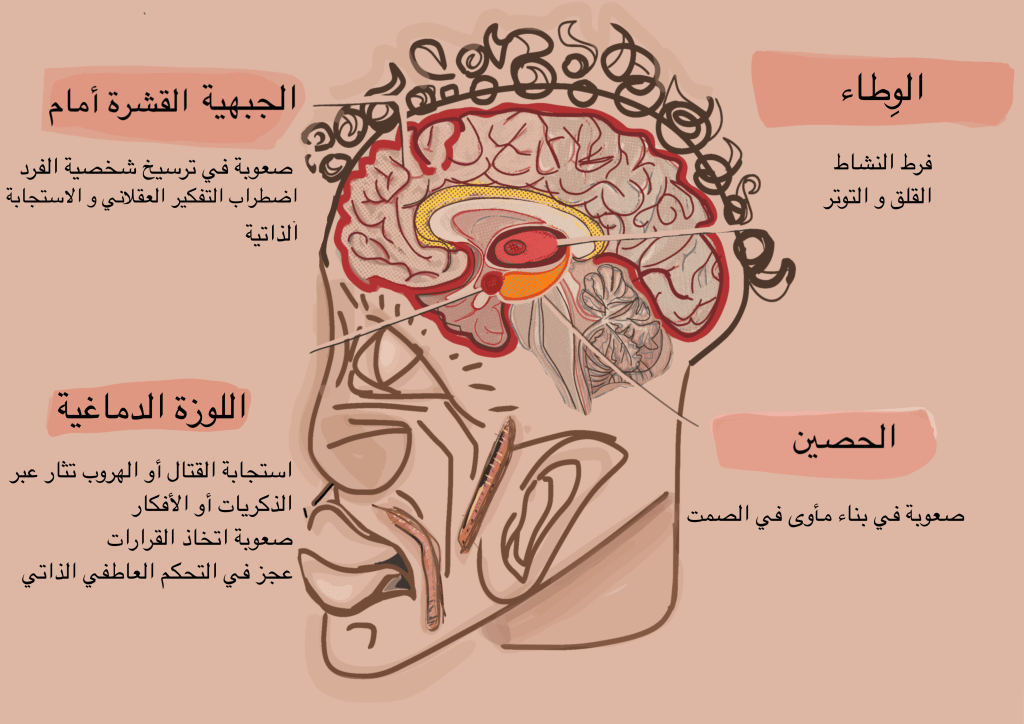

آثار نفسية عميقة لكنها غير مرئية

لا تظهر الصدمات النفسية الناتجة عن الحروب دائماً في صورة أعراض نفسية تقليدية. يشير العديد من الباحثين إلى أهمية أشكال المعاناة الصامتة، التي غالباً ما تكون جسدية (جسدية نفسية) أو مقنّعة ثقافياً، خصوصاً في السياقات التي تظل فيها الصحة النفسية من « المحرمات الاجتماعية » (Rousseau & Drapeau، 2003). في مناطق الحرب المزمنة، تتجلى الأعراض النفسية في آلام جسدية مزمنة، اضطرابات في السلوك، تجنّب اجتماعي، أو انغلاق عاطفي. يتراجع الجهاز النفسي، ينفصل، ويحاول التكيّف مع بيئة تسودها الهشاشة وعدم الأمان المستمر

وفي دراسته حول آثار الصدمة الناتجة عن الحرب، يتحدث الطبيب النفسي الأسترالي ألكسندر سيلوف (1997) عن « ثلاثة أنواع من الانقطاع » تسببها النزاعات المسلحة : انقطاع في النسيج الاجتماعي، انقطاع جغرافي، وانقطاع في استمرارية الحياة النفسية. تؤدي هذه الانقطاعات إلى انهيار في إدراك الزمن، والذاكرة، والقدرة على إضفاء المعنى على التجربة الصادمة. ففي غزة، على سبيل المثال، عاش بعض الأطفال تحت سن العاشرة اكثر من خمس حروب دون أن يعرفوا طعم السلام. هذه الحقيقة تؤثر بشكل عميق على تطورهم العاطفي وعلاقتهم بأنفسهم وبالعالم

فالحرب لا تجرح الأجساد فحسب، بل تكسر الخيال و الأمل. في المناطق التي تعرف صراعات ممتدة، يتحول التروما إلى نظام دائم، إلى مرض اجتماعي بقدر ما هو فردي. وتكتب الباحثة جولي شابون : «الأمر لا يقتصر على تراكم الجراح النفسية، بل يصل إلى حد الانهيار الجماعي للذات » (The Conversation، 2024). وعلى الرغم من انتشار هذا الألم على نطاق واسع، إلا أنه غالباً ما يُهمّش في التغطيات الإعلامية الدولية، ولا يُؤخذ بجدية كافية في استجابات الطوارئ الإنسانية

ولكن، ماذا سيحل بأطفال هذه الحروب عندما يكبرون ؟ كيف سيُعيدون بناء ذواتهم في غياب مرجعيات آمنة أو روايات جامعة ؟

رعاية نفسية شبه غائبة

أمام هذا الكمّ من المعاناة، تبدو آليات الرعاية النفسية غير كافية إلى حدّ مقلق. ففي غزة، دُمّرت البُنى التحتية للصحة النفسية أو أُجبرت على الإغلاق. ووفقاً لمنظمة أطباء بلا حدود (2024)، أصبح من شبه المستحيل تقديم رعاية نفسية مستمرة، بسبب انعدام الأمان، نقص المواد الأساسية، أو غياب الكوادر المتخصصة. حتى الأخصائيين النفسيين المحليين يعانون من آثار الصدمة الجمعية، ويعملون في ظروف قاسية، دون إشراف أو فترات استراحة

في السودان، فالوضع أكثر حدة : أُغلقت تقريباً كل المستشفيات النفسية، والمنظمات الإنسانية القليلة المتبقية على الأرض تصطدم بعوائق الأمن، والنزوح، وندرة التمويل. وتشير دراسة للمركز العالمي لمسؤولية الحماية (2024) إلى أن أقل من 5٪ من الناجين من العنف الحاد يحصلون على دعم نفسي، وتنخفض هذه النسبة إلى 1٪ فقط في المناطق الريفية

أما في الكونغو الديمقراطية، هناك محاولات محلية مثل جهود « مؤسسة بانزي » لتوفير دعم نفسي شامل للنساء الناجيات من العنف، لكن هذه المبادرات تبقى محصورة في مناطق محدودة، وعاجزة عن تلبية الحاجات الهائلة. في غياب سياسة وطنية للصحة النفسية، بالإضافة إلى هشاشة المنظومة الصحية، يجعل من بناء استجابات مستدامة مهمة شبه مستحيلة

ولا تكمن صعوبة الوصول إلى العلاج النفسي فقط في الميدان، بل تتجلى أيضاً في شكل من أشكال التجاهل الإعلامي، حيث تكافح بعض المعاناة الجماعية للظهور في الفضاء العام العالمي

فرط المعلومات وتراتبية المآسي

رغم فداحة الكوارث الإنسانية في غزة، السودان، والكونغو الديمقراطية، إلا أن حضورها في الإعلام والوعي العام الدولي ليس على قدم المساواة. هذا التفاوت يثير إشكاليتين مترابطتين :

أولاً، تدفق المعلومات المتسارع يشتّت الانتباه الجماعي؛ وثانياً، لا تُمنح جميع النزاعات المساحة الإعلامية ذاتها، مما يكرّس تراتبية ضمنية في تعاطينا مع الألم

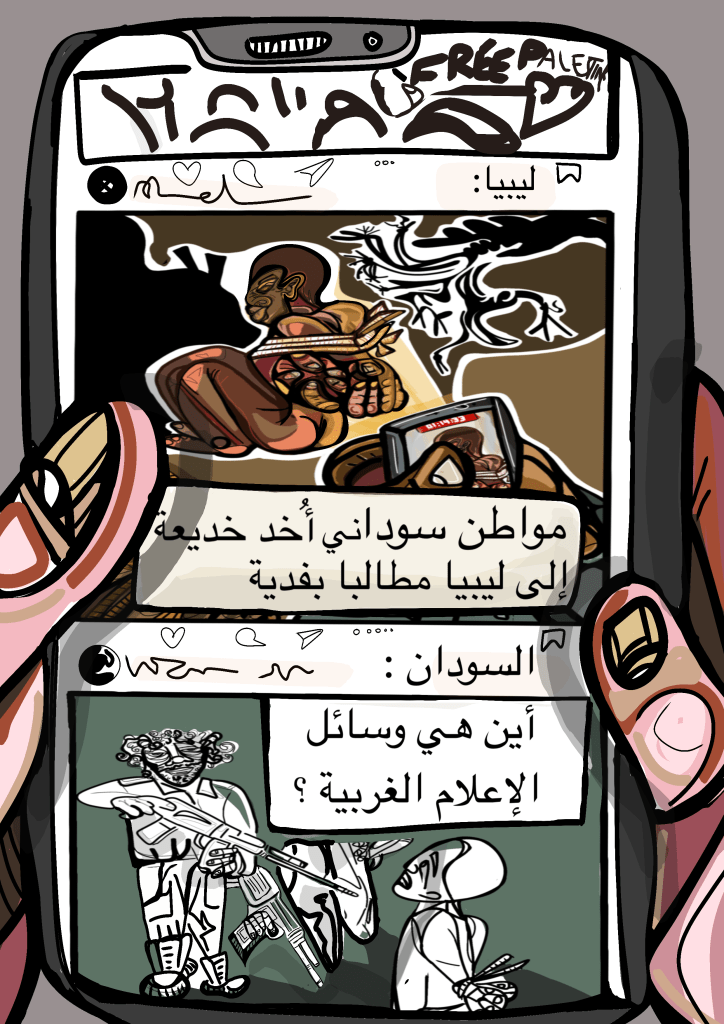

تخمة المعلومات و الإرهاق العاطفي

يشهد العصر الرقمي المعاصر تدفّقاً دائماً وسريعاً وغير مضبوط للمعلومات. ويُطلق بعض الباحثين على هذه الظاهرة مصطلح « تخمة المعلومات » (infobésité)، والتي تعني الإرهاق المعرفي الناتج عن فيض متواصل من الأخبار والصور والروايات، بدون تنظيم أو سياق. وتشير دراسة حديثة نُشرت في مجلة Frontiers in Psychology إلى أن هذا الفيض يرتبط بارتفاع مستويات القلق، والإرهاق الذهني، وتراجع القدرة على التذكّر أو تحديد الأولويات (Wang وآخرون، 2023)

في ما يخص النزاعات المسلحة، تؤدي هذه التخمة إلى تأثيرات عكسية على التفاعل العاطفي والسياسي مع الأحداث. فكلما طال أمد العنف، قلّ التركيز الجماعي عليه. وتوثّق دراسات حول « إرهاق التعاطف » هذا التناقض : تكرار الفظائع لا يزيد بالضرورة من التضامن، بل قد يؤدي إلى تخدير أخلاقي تدريجي. للانتباه البشري طاقة محدودة ؛ يتشتت، يضعف، بل قد ينهار تحت وطأة التصفح المتواصل

كما أشار الفيلسوف برنار ستينيغر، فإن « مخزون الانتباه » يختزل علاقتنا بالعالم إلى نبضات سريعة تخطفها الخوارزميات، حيث تسود العاطفة على التحليل (Stiegler، 2004)

وتُظهر أرقام تقرير الأخبار الرقمية لعام 2024 الصادر عن معهد رويترز أن 38٪ من المستخدمين يتجنبون الأخبار عمداً، خاصة تلك التي توصف بأنها « سلبية جداً »، « مكرّرة »، أو « بعيدة ». هذه التعبئة الانتباهية المرهَقة تدفع الكثيرين للعزوف عن الشأن الدولي، خاصة حين لا يمسّهم مباشرة (YouGov، 2024)

وسائل التواصل الاجتماعي: تعميق الانقسام

تلعب المنصات الرقمية دوراً مزدوجاً في تغطية النزاعات. فهي من جهة تتيح انتشاراً سريعاً ومباشراً شهادات ميدانية ومناشدات إنسانية، ومن جهة أخرى تسهم في تسارع الاستهلاك السطحي للمعلومة على حساب العمق والتحقق. وتوضح الباحثة كلير ووردل، المختصة في قضايا التضليل الإعلامي، أن منصات مثل » X » (تويتر سابقاً)، إنستغرام وتيك توك « لا تهدف إلى مساعدتنا على فهم العالم، بل إلى احتجاز انتباهنا أطول وقت ممكن من خلال العاطفة والاستقطا » (Wardle، 2022)

هذه الدينامية الخوارزمية تعزز الانحياز في التغطية. فالنزاعات التي تحوي صوراً مؤثرة، وسردية واضحة، أو تقع في جغرافيا مألوفة للغرب، تحظى بانتشار أوسع. أما النزاعات المعقّدة، الممتدة، أو « البعيدة » جغرافياً، مثل السودان أو شرق الكونغو، فغالباً ما تغيب عن « الخط الزمني » لوسائل التواصل. وحيث تغيب الشخصيات الرمزية أو السرديات البسيطة، تختفي تلك المعاناة من الوعي العالمي.

وكما يشير دومينيك كاردون، فإن «بنية المنصات الرقمية تُنتج فرزاً عاطفياً للعالم، حيث تتنافس المآسي على الظهور» (La démocratie Internet، 2010). وهذه المنافسة تخلق سوقاً للعواطف، تتحول فيه الغضبة إلى سلعة زائلة، سريعة، ومتناقضة أحياناً. فرغم التغطية الواسعة التي حظي بها العدوان على غزة عبر منصات التواصل، بفضل انتشار الفيديوهات والشهادات، فإن الحرب في السودان بقيت مهمشة نسبياً، رغم فداحتها الإنسانية

التمثيل غير المتكافئ و »المآسي الصامتة »

هذه التراتبية في الانتباه ليست محايدة. إنها تُجسّد علاقات قوى متجذّرة

كما أوضح معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (IRIS) في مقالة حديثة، فإن «الحياة الأفريقية أو العربية لا تزال، في اللاوعي الجماعي الغربي، أقل قيمة من غيرها» (IRIS، 2024). هذا الخلل في التغطية لا يؤثر فقط على الرؤية الإعلامية، بل ينعكس على حجم التضامن السياسي، والمساعدات الإنسانية، وشرعية المعاناة، وحتى على ذاكرة الشعوب

تُشكّل النزاعات المنسية أو المهمشة نوعين من العنف : عنف مباشر يطال الأجساد والمجتمعات، وعنف رمزي يتمثل في صمت العالم تجاه الألم. ما يسميه ميشال أجير « التغييب الإنساني » هو بالضبط هذا النسيان الانتقائي، حيث لا تجد أجساد معينة، ولا أصوات، ولا مآسي مكاناً في الفضاء العام العالمي

الانفصال الدولي: الأسباب، الانحيازات، والنتائج

أمام اتساع رقعة العنف الممنهج في مناطق مثل غزة، السودان والكونغو، يُطرح سؤال أساسي :

لماذا تخرج بعض النزاعات الطويلة من دائرة الانتباه والتحرك الدولي ؟ هذه اللامبالاة ليست نتيجة ظرفية أو ضعف إمكانيات فحسب، بل تتجذر في منطق جيوسياسي، وعنصري، واقتصادي يهيكل النظام العالمي

الجيو سياسة الانتقائية ومنطق المصالح

تُقدّم المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي نفسها كضامنة للسلام والأمن العالميين. إلا أن قدرتها على التدخل تظل رهينة لتوازنات قوى غير متكافئة. فعلى سبيل المثال، يُشلّ مجلس الأمن بمجرد وقوع خلاف بين أعضائه الدائمين : الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، والمملكة المتحدة. وقد عبّر أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، مؤخراً عن « العجز الاستراتيجي » للمجلس عن إنهاء النزاعات، بسبب الانقسامات العميقة حول غزة، أوكرانيا، والسودان (AP News، 2024). هذه الشلل يعكس توظيف القانون الدولي لأغراض المصالح الجيوسياسية المتنافسة

ويُجسّد النزاع في السودان هذا الجمود بوضوح. فرغم مقتل أكثر من 15,000 مدني، ونزوح 9 ملايين منذ عام 2023، لم يعتمد مجلس الأمن أي قرار ملزم. وحُدّث الحظر على الأسلحة بشكل رمزي فقط، دون فاعلية أمام استمرار تدفق السلاح بدعم من قوى إقليمية. هذا الغياب لموقف حازم يُظهر تراتبية ضمنية : بعض المناطق تُهمّش حين تفتقر إلى أهمية استراتيجية أو اقتصادية لدى القوى الكبرى

وفي دراسة نُشرت في مجلة Yale Journal of International Law) 2024)، تؤكد الباحثة سارة ر. بيرمان أن « تطبيق القانون الدولي يرتبط بشكل وثيق بموقع الدول في الهرمية الاقتصادية العالمية« ؛ فالدول الهشة خارج التحالفات الكبرى قلّما تحظى بالاهتمام القانوني، في حين تستفيد القوى الكبرى من إفلات منهجي من العقاب. هذا التفاوت المؤسساتي يعزّز ما يُعرف بـ »العدالة الجغرافية الانتقائية« ، حيث لا تؤدي الجرائم الجماعية في بلدان مثل الكونغو أو اليمن إلى عقوبات أو تحقيقات دولية جدّية

لكن، إلى جانب هذا البُعد الجيوسياسي والقانوني، هناك عامل بنيوي لا يقلّ خطورة : التصورات العميقة التي تجعل بعض الأرواح أقل استحقاقاً للحماية أو التضامن، تبعاً لأصلها العرقي أو الجغرافي. وهنا تتداخل آثار الاستعمار، والعنصرية، وفجوات التنمية غير المتكافئة

.

ثقل الانحيازات العرقية والاستعمارية

لا يمكن فهم الإهمال الذي يطال بعض النزاعات دون استحضار الخلفية الاستعمارية و الانحيازات العرقية المتأصلة في المنظومة الدولية. فقد حذّر باحثون ومنظمات من وجود لا مساواة هيكلية في الاعتراف بالمعاناة الإنسانية : المآسي التي تطال شعوباً عربية أو إفريقية تحظى بتعاطف إعلامي وسياسي أقل بكثير من تلك التي تمسّ شعوب الغرب أو حلفاءه (IRIS، 2024)

وهذا التفاوت ظاهر في الفجوة بين التغطية الإعلامية للحرب في أوكرانيا، التي استدعت دعماً فورياً وواسع النطاق، والنزاعات في السودان أو الكونغو، رغم ارتفاع ضحاياها المدنيين على المدى الطويل. ويتكرّس هذا التمييز أيضاً في توزيع المساعدات الإنسانية

إذ تُظهر دراسة نشرتها مجلة Vanderbilt Journal of Transnational Law 2023 أن التمويل الطارئ المُقدّم من المؤسسات الدولية يميل بشكل غير متوازن لصالح مناطق معينة : خلال عام 2022، تخطّت المساعدات الموجهة لسوريا وأوكرانيا عشر مرات تلك التي ذهبت إلى شرق إفريقيا، رغم المجاعة المتفاقمة هناك بسبب الحروب

وهذا التفاوت لا يعود فقط إلى معايير الحاجة، بل أيضاً إلى منطق الربح الاستراتيجي. فالمناطق الحيوية من حيث الطاقة، وطرق التجارة، أو التحالفات الجيوسياسية كأوروبا الشرقية أو الشرق الأوسط تستقطب الانتباه والتمويل. أما المناطق المُهمّشة من إفريقيا، فتُعتبر غير مربحة أو غير أولوية، رغم شدّة مأساتها. وهذا ما يكشف عن منطق عالمي يُقاس فيه الألم البشري ليس فقط بعدد الأرواح، بل بوزنه السياسي والاقتصادي

عواقب اللامبالاة الطويلة: فقدان الثقة والعنف الثانوي

إن التكرار المستمر لتجاهل المجتمع الدولي لا يمرّ دون أثر. ففي مناطق النزاع الممتد، يتجذّر شعور بالتخلّي، ويترجم إلى فقدان الثقة في المؤسسات الدولية، وأحياناً حتى في المنظمات الإنسانية التي يُنظر إليها على أنها غير فعالة أو منحازة.

في السودان، يتهم العديد من الناجين الأمم المتحدة بأنها « تخلّت عن المدنيين وتركتهم تحت رحمة الميليشيات »، دون حماية حقيقية أو إجلاء فعّال (The Guardian، 2025). وفي غزة، يؤكد أطباء من منظمة أطباء بلا حدود أن غياب وقف إطلاق النار وشلل الجهود الدبلوماسية يزيدان من حدّة الأثر النفسي : « صمت العالم المتكرّر أمام المجازر يخلق صدمة ثانوية، شعور بأننا غير مرئيين وغير مسموعين« ، بحسب شهادة أحد الأطباء النفسيين في مايو 2024

أما في الكونغو، حيث تستمر انتهاكات الجماعات المسلحة وسط صمت دولي نسبي، فإن الإحباط واضح جداً. فخطاب « القرى المنسية » يهيمن، وتُبنى الذاكرة الجماعية على أساس الإهمال. ويكتب الباحث الكونغولي جاك بيسموا : «ما يدمرنا ليس الحرب فقط، بل معرفتنا بأن العالم يشيح بوجهه» (Bisimwa، 2023)

.

وتُغذي هذه اللامبالاة أزمة أوسع : أزمة في شرعية التعددية الدولية. فالوعد بنظام عالمي قائم على القانون، الذي رفعته الأمم المتحدة منذ عام 1945، أصبح اليوم موضع شك لدى شعوب الجنوب العالمي، التي ترى في هذا الصمت نوعاً من الازدراء الممنهج. هذا الانفصال يُعمّق فجوة الثقة، ويقوّض أسس إعادة الإعمار والسلام

نحو معركة جديدة: الشفاء النفسي بعد الخراب السياسي

لكن هذه الجراح لا تتوقف عند حدود الحاضر. إنها تتسلل إلى ذاكرة العائلة، وتتجذّر في الصمت، والنظرات، والمخاوف التي تُورث عبر الأجيال. فالحرب لا تُنهي نفسها بمجرد صمت البنادق ؛ بل تخلّف وراءها ندوباً غير مرئية، وإرثاً من الخوف والفقدان، يحمله الأطفال دون أن يفهموه

في أماكن مثل غزة، والكونغو، والسودان، لا تنتهي الحروب بانتهاء القتال. إنها تعيش في الأجساد، في الأحلام، وفي طرق فهم العالم. وهنا تبدأ معركة أخرى، أبطأ، و أهدأ، لكنها لا تقل أهمية : معركة الترميم النفسي بعد الانهيار السياسي

AUTRICE : Yousra Erraghioui

ILLUSTRATIONS : Alba Gutiérrez